專題講座

依宏法師難得回到西來寺,22日特別在百忙之中為松鶴學員慈悲開示。

慈是予人快樂,悲是拔除眾苦。觀音菩薩代表慈悲,因為祂千處祈求千處應,苦海常作渡人舟。慈悲不等於善良,善良是善體人意的本份,而慈悲是善良加智慧,有了智慧,慈悲才能圓滿。「無緣大慈,同體大悲」更是無條件的付出,無私的奉獻,沒有分別的對待。

「拜觀音、求觀音、不如自己作觀音」,效法觀世音菩薩聞聲救苦。在我們生活周遭就有很多人間菩薩,寺裡的義工、松鶴學苑的輔導員、乃至於社會上的善心人士,例如:「10元便當阿嬤」莊朱玉女長年在高雄碼頭附近販賣10元便當,散播愛心讓低收入人士也能飽餐。1935年,紐約一位老婦人因偷竊麵包來餵養她那幾個餓著肚子的孫子,而遭審判「10美元的罰款,或者10天的拘役。」時任市長的拉瓜迪亞從旁聽席站起來,脫下帽子,往裡面放進10美元,再面向旁聽席上的人說:「請每個人交出50美分的罰金,懲罰我們對一位無助老祖母的冷漠。」每個人都默默地捐出了50美分。常聽這些人間菩薩的故事,可以長養慈悲心。

現今的世界不停的戰爭,不斷的掠奪,我們太需要慈悲來改變社會的暴戾,只有學習觀世音菩薩的精神,對待他人心懷慈悲,使身口意達到真善美的境地,如此才能建設人間淨土。

慧軒法師用順治皇帝的偈語「悲歡離合多勞慮,何日清閒誰得知?若能了達自家事,從此回頭不算遲。」鼓勵學員「用心在當下」,無論年紀多大都要把眼前要做、該做的事全心全意地做好。

元朝楚石梵琦禪師有一偈頌「若人靜坐須臾頃,勝造恆沙七寶塔;寶塔畢竟化為塵,一念靜心成正覺。」表示 一念清淨心便有無量功德,但大家更記得佛經裡記載著許多放生的故事與其功德。放生的概念是隨緣幫助其他眾生延續生命,是止惡行善的體現。現代人放生常常牽涉到商業利益的行為,今天被買來放生,明天又遭到獵捕的事件常有所聞,這種殘酷的行為已經失去放生是對生命的尊重與愛護的初衷。

最近接觸到幾個信眾上當受騙的案例,慧軒法師提醒大家學佛要有正知正見,要認清楚正信的佛教道場,重要的是要覺悟修行沒有捷徑,貪圖急功近利便容易上當。

人生真相知多少

西來寺松鶴學苑於12月3日禮請佛光山文化院院長依空法師從佛教經典的角度闡釋「人生真相知多少」,並分享身為佛光山長老所感受到「老」的幸福與可貴,鼓勵長者規劃五老人生:「老身、老本、老伴、老友、老趣」。法師幽默風趣,妙語如珠,聽眾從歡笑中獲取佛法的生活智慧。

依空法師透過研讀大量佛經,與大家分享人生的壽命法則、欲望的追求、煩惱的產生,乃至於臨終大事等議題。對於大家最忌諱的臨終話題卻是至關重要。根據《俱舍論》與《大毘婆娑論》依空法師歸納中陰的歷程依序為臨終中陰第一明光、臨終中第二明光、昏迷、實相中陰和投生中陰。肉身停止呼吸,但意識尚未離開便可以體會臨終中陰第一明光,生前沒有積善的人,第一強光彈指而過,一般人可有30分鐘到一個小時,修行者則有三至七天,或更久。當意識突然清醒,但不知自己是否已經死亡,會出現較弱的中陰第二明光,平常人有大約3天至4天,證悟能量高者可達7天以上。接著意識再度陷入模糊,進入昏迷階段。實相中陰介於頭七到二七,意識脫離肉體,業力開始作用,自知已經死亡,顯現各種幻像。從三七到七七都屬投生中陰,具神通力,顯現六道的景象。決定往生的力量是隨業、隨緣、隨重、隨念、隨習、隨願。

空師父提點大家,臨終的一剎那,要提起正念,觀想佛光接引,稱念佛號,為此人生大事做好準備,超越恐懼,了生脫死。

彌陀法會緣由與念佛法門

西來寺訂於12月22日至29日舉行「彌陀佛七法會」。今日恰逢彌陀聖誕,又是法會開始之前,執行長錢學儉禮請妙忠法師為學員講解「彌陀法會與念佛法門」。

相傳永明延壽禪師身為吳越王忠懿王的國師,有一次忠懿王舉辦無遮大會,敬邀十方眾僧前來應供,會後皇上詢問禪師:「今日有無聖人前來應供?」禪師回答:「那一位長耳和尚就是定光古佛。」皇上趕忙派人追趕並以大禮恭請接受供養。長耳和尚不願赴會,只長嘆了一句:「彌陀饒舌!」就坐化了。忠懿王回頭再去找永明禪師時,禪師也隨之圓寂。有了這段阿彌陀佛示現作永明延壽大師的公案,後世便將大師的生日,農曆11月17日,定為阿彌陀佛的吉祥聖誕日。各地寺院在這段時間舉辦「彌陀法會」,讓大眾有機會勤修淨土法門共成佛道。

妙忠法師開示,對於娑婆世界眾生,念佛法門最為相應。念佛的目的是靜心,要靠自己二六時中精進用功。他強調,念佛要求清淨自修,唯有老實念佛才能得力,勉勵大眾要以菩提心來念佛,自利利他,讓自己成為周遭的一股穩定的力量。

發願也很重要,所謂「金剛非堅,願力最堅」,在學佛的菩提道上,難免會遇到困難或業力障礙,缺少願力,便無法克服困難。師父發給大家一張祈願卡,把自己的發願真誠地寫在粉紅色的菩提葉上,並鼓勵大家今後要常常思考如何落實今天所發下的願。

禪 繞 畫 的故事

禪繞畫的創始者是一對美國夫婦 Maria Thomas 與 Rick Roberts 。Maria 是字體與插畫藝術家,Rick鑽研靜坐冥想。他們在藝術展覽會上販售插圖版畫,Maria 會當場為顧客題字。顧客們看著她精美的字讚嘆不已,並流露出內心對創作的渴望,卻總因「沒時間、沒天賦、沒有錢」而卻步。然而,這份渴望深深觸動了夫妻二人。

2003年秋日午後,Maria沉浸在金箔美術字體創作時,Rick 突然闖入工作室,驚擾了Maria ,她清楚記得自己在被打斷之前所經歷的超越時空、無物無我的神奇經驗。修習冥想多年的Rick 說:「妳所經歷的就是入定。」

他們一邊討論著剛才發生的事情,一邊注意到金箔字母背後那些美麗的圖案是可以歸納出條理的。他們頓時想起展覽會上那些渴望創作的人們,也許可以設計一套畫法讓他們輕鬆創作圖案。

幾年後,禪繞畫Zentangle誕生了。「Zen」代表創作時心無雜念的禪境,「tangle」則指有系統而重複的筆畫。禪繞畫只需一筆一紙,透過簡單步驟,便可擁有無限的圖案組合,人人可在創作中釋放壓力、從完成的作品中獲得滿足。

國畫與佛教繪畫藝術欣賞

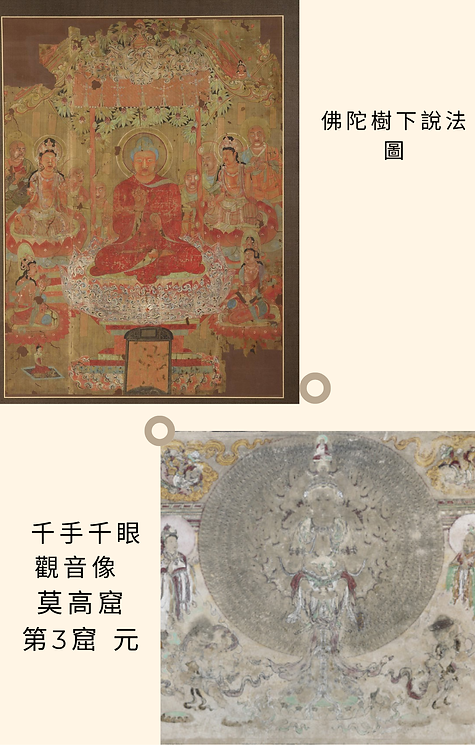

當代藝術家賈瑞峰老師分別於9月9日與16日在松鶴學苑講述國畫與佛教的繪畫藝術。介紹白描工筆人物、梅、蘭、竹、菊的特色,並從敦煌壁畫「佛陀樹下説法圖」與「千手千眼觀音圖」談如何欣賞國畫。

白描工筆人物畫的靈魂在於「線」的藝術,透過看似單純的墨線,畫家不僅刻畫外在形貌,更深入捕捉人物的內在精神,實現「筆簡意賅」的至高境界。傳統白描總結出「十八描」等經典線法,歷經畫家靈活運用,而有「吳帶當風」和「曹衣出水」兩種典型衣紋畫法,成為後世典範。寫意花卉的用筆方法最為接近書法用筆,而且梅、蘭、竹、菊基本上又代表性地涵蓋了所有花卉畫中的木本、草本、花、葉等表現方法。梅花的枝幹運用篆書中鋒畫出蒼古渾厚;蘭花草葉若撇若捺,花如長點;竹子之桿圓若篆字,葉如策啄;菊花葉片若榜書之渾點,勾花如隸書蠶頭雁尾,由此可以看出梅蘭竹菊與書法間的連繫。白描四君子也注重留白、題詩、落款、蓋章等佈局。

《佛陀樹下說法圖》是一幅著名的唐代作品,現存於大英博物館。佛陀居於畫面中心,結跏趺坐於蓮花寶座之上,確立了畫面的視覺核心。緊鄰佛陀的是脅侍菩薩,透過頭冠的畫法可確認其身份,菩薩的坐姿和動作傳遞著特定的意義。六位羅漢的形態各異,象徵聽眾或參與者,強調了人與神之間的互動。兩位供養人反映出社會角色的多樣性。佛陀頭頂的菩提樹,點明「樹下說法」的場景,其華美的樹冠強化了主尊的崇高地位,並賦予畫面裝飾美感。佛陀面容慈祥寧靜,手結「說法印」體現作品的主題,身體呈穩定三角形構圖,代表佛法僧三寶。菩薩的優雅和飛天的動感是靜與動的完美交融。輝煌的色彩是這幅畫的亮點,西畫重視光影的變化,國畫則更注重色彩的層次感,畫中紅色的使用是透過暈染表現出色彩的深度。蓮花和如意圖案在作品中象徵著吉祥;圖中包含多位佛教人物,如菩薩、羅漢、飛天、供養者,這些角色存在於「說法圖」既代表升天的理念,也傳達了眾生平等的核心思想。

在宋朝的藝術作品中,觀音菩薩的形象經常出現,通常是以男性的形象為主。隨著漢化的進程,觀音菩薩的形象逐漸轉變為女性化,這反映了我們對外來信仰的吸收與融合。莫高窟第3窟元代的《千手千眼觀音像》是敦煌藝術中晚期巔峰的絕響,以其極致的工筆線描和深刻的宗教內涵而聞名於世。此圖幾乎完全依靠墨線來塑造形象,主體輪廓使用剛勁流暢的「鐵線描」,表現觀音莊嚴的體態。肌膚紋理用細若遊絲的「遊絲描」勾勒面部與手部,精微處顯現血肉之感。衣帶裙褶採用頓挫轉折的「蘭葉描」與「釘頭鼠尾描」,展現絲綢的柔軟質感。觀音與千手千眼共同構成神聖的曼荼羅。這種圓滿、穩定、輻射狀的構圖,象徵著觀音菩薩圓融無礙、遍照法界的智慧與能力。層層疊疊的手掌與眼睛,繁而不亂,密中有序。每隻手掌中都繪有一隻「慈眼」,象徵著「觀照世間,救苦救難」。觀音面部刻畫精細,眉眼細長,鼻樑挺秀,嘴唇豐潤,神情端莊慈祥,靜穆中含著深切的悲憫。千手所持的法器、寶物多達數十種,每一件都代表菩薩一種特定的神力或願望,構成了其救度眾生的完整法門。

太空科學印證佛法智慧

鍾永政博士專題講座

西來童軍團總監鍾永政博士於9月2日應邀至松鶴學苑,以「從太空科學探索來印證佛學真理」為題,帶領聽眾穿梭於宇宙與佛法之間,探討兩大領域如何在差異中交融互補。

鍾永政自1998年加入西來寺,目前仍服務於西來童軍團和三好學園。他擁有德州大學奧斯汀分校航太工程博士學位,具三十多年航太專業資歷,曾參與空軍計劃及飛彈防禦系統等重要專案。他認為,科學的邏輯與佛法的智慧不僅不相違背,更能相輔相成。

科學與佛學皆致力於追求真理,但途徑各異:科學透過設計、分析與實證,強調可觀測與可驗證性;佛學則藉由自我觀照、三寶薰修與內在體證,趨向心性覺悟。前者側重外在驗證,後者着重內在體驗,二者交融或可拓展人類對真理的全面理解。

從宇宙結構來看,科學將宇宙劃分為太陽系、銀河系等層級,銀河系中更有數以百億計的恒星系統。而佛經所述「三千大千世界」則展現更為深邃複雜的宇宙觀。佛教提出六道輪迴,描述生命在不同存在狀態間的流轉,而科學僅確認可觀察的生命形態。

航太科學的發現,某種程度上呼應了佛法的一些觀點。例如「時間的相對性」:國際太空站每90分鐘繞行地球一周,太空人一日內可見到16次日出日落;月球一天約是地球29天。此外,恒星的生滅循環,從核燃料耗盡、重力坍塌至星球爆發、殘骸形成黑洞、再生新星,也印證「諸行無常國土危脆」之理。

在太空任務中,團員需於狹小環境中生活、工作,克服各種挑戰。此時佛教精神顯得尤為可貴:

「六和敬」:見和同解、戒和同修、身和同住、口和無諍、意和同悅、利和同均。「四不原則」:不忘初心、不請之友、不念舊惡、不變隨緣。便是維繫和諧的重要依託。

面對無常與挑戰,調整心態實為生存的智慧。詩人筆下不乏對無常的感悟,例如:楊慎的「青山依舊在,幾度夕陽紅」,蘇軾的「長恨此生非我有,何時忘卻營營」,至今仍發人深省。青原惟信禪師曾提出人生的三種境界:

1. 見山是山,見水是水。

2. 見山不是山,見水不是水。

3. 見山還是山,見水還是水。

從分別心、般若心、平常心,逐步修行。若能放下執著,體會萬物皆為眾緣和合的假有,即是學佛的一大進步。

透過鍾博士的分享,我們不僅理解太空科學與佛學對話的可能,也深刻體會到:無論在太空或人間,唯有合作、包容與內心覺照,才能在廣袤與無常的生命旅程中找到依靠。

朗誦的藝術

資深媒體人趙永紅於11日以「享受美妙的朗誦」為題,為松鶴學苑師生介紹朗誦之美。她表示,朗誦是一種聲音的藝術,藉由聲音來表達我們的情感。我們可以從古詩詞和當代的詩歌、散文中,進行二次創作,透過朗誦來表達文學中的意涵與意境。在朗讀的過程中,我們也能體驗到自身的情感,並與原創作品產生共鳴。

在朗誦之前,趙老師帶大家進行熱身活動來喚醒我們的聲音,讓聲音變得飽滿宏亮。熱身運動包括:

ㄧ. 深呼吸練習

用鼻子吸氣,持續三秒鐘。讓胸腔打開,感受充滿氣息的感覺。

吸氣後停留兩秒,再慢慢呼氣,建議用五秒鐘將氣息吐出。

二. 面部蘋果肌鍛鍊

想像自己看著鏡子微笑,注意嘴形,使蘋果肌自然上提。這個練習也能增強面部的表情。

三. 放鬆下巴與發音練習

在發音過程中,下巴要放鬆,避免緊繃。練習時,做幾次扣齒的運動 ,感受到下巴的鬆弛,保持放鬆能讓說話更流暢。

四. 發音技巧:

早上起來時,請先喝一杯溫水潤滑喉嚨。再練習中文的五個元音,聲音由小慢慢增大,幫助喉嚨的靈活性。

這些練習有助於我們進一步進入更好的發音狀態。不僅能改善我們的口語表達,還能增進我們的情緒與自信。

老師還準備了幾首詩讓大家練習,也鼓勵大家用自己熟悉的方言朗讀喜歡的詩詞。每一首詩都有其獨特的意境,透過朗誦與正確的發音技巧,我們能更體會和表達中文的美。

賴銘宗牙醫長年投入國際義診 以專業守護弱勢族群口腔健康

長年投身國際人道醫療的美國加州牙醫賴銘宗應西來寺松鶴學苑邀請,於18日假西來寺會堂 ,分享他多年跨國義診的經驗,他的足跡遍布亞洲與中南美洲,多年來以專業牙科診療和衛教服務,協助缺乏醫療資源的偏鄉居民改善口腔健康,並建立基礎衛生教育,從觀念上徹底改進生活方式。

2018年賴銘宗完成印度義診後,主動前往佛光山印度沙彌學園,拜會慧顯法師,在沒有事先準備的情況下,為82位沙彌提供牙齒檢查、補牙、口腔清潔。他細心記錄看診的狀況,並於6個月後再度前往,完成後續的治療,從此沙彌學園成為他每年定期服務的對象。從極為簡單克難的環境,到後來引進消毒設備、洗牙與根管治療器材,逐步建立起完善的醫護制度。「授人以魚不如授人以漁」他同時訓練高年級沙彌以及有興趣學習的老師協助洗牙,操作器械與維修,讓他們具備醫師助手的能力,並培養口腔衛生教育人員,在當地得以建立持續性的牙科照護。

賴醫師曾擔任北美台灣人醫師協會義診的牙科組長,率領十餘位牙醫與助理前往尼泊爾 Namo Buddha 佛寺與偏鄉地區,協助許多長期無法看牙的居民。也曾在墨西哥、海地等地執行牙科義診,服務當地弱勢居民與孩童。他更把沙彌學園成功的經驗,在非洲等地複製並推廣口腔健康教育,協助長期改善醫療環境。賴銘宗表示,越深入偏鄉越能感受到牙科醫療資源的匱乏。許多人因牙痛長期無法正常生活,透過治療就能改善其生活品質,他強調:「能用專業幫助他人,是身為醫師最大的幸福。」

練氣強身 氣息融入歌聲

鄭本華 老師

氣息是唱歌的基礎,只有掌握正確的呼吸方法,才能唱出健康而有力量的聲音。希望大家能在日常練習中,不斷提升歌唱技巧與身體素質。練習前,保持全身放鬆;練習時,隨時注意身體狀態,若疲倦可坐下休息;姿勢可依個人需求調整,以保持舒適與放鬆。

吸氣時:

- 雙手放在腰腹兩側,感受腰腹的膨脹。

- 小腹微收,再大口吸氣,肩膀不要聳起。

- 嘴巴與鼻子同時吸氣,擴張胸腔以增加肺活量。

- 吸氣時要深沉有力,氣沉丹田,力量集中在下半身與腰腹,不要停留在胸口。

- 可將雙手輕放背部,感受胸腔與腰背的擴張。

- 吸氣4秒。

憋氣時:

- 胸腔、頭腔和腹腔同時打開,維持體內空曠感。

- 嘴巴自然放鬆,避免過度憋氣。

- 憋氣7秒。

吐氣時:

- 嘴巴自然放鬆,避免過度憋氣。

- 若感受到腰腹輕微酸痛,代表訓練有效。

- 吐氣 8 秒。

- 用「斯」或「嘿吼吼」的聲音來強化聲音力度。

按以下口令進行:

- 吸氣4秒:1、2、3、4。

- 憋氣7秒:1、2、3、4、5、6、7

- 吐氣 8 秒:1、2、3、4、5、6、7、8

這些呼吸技巧能夠提升肺活量,每天早上花 3 分鐘練氣、強身,幫助說話更響亮、唱歌更輕鬆。